2025年6月14日(土) に、東京・文京区立湯島図書館で「こより」のワークショップの様子を、ご報告申し上げます。

* * *

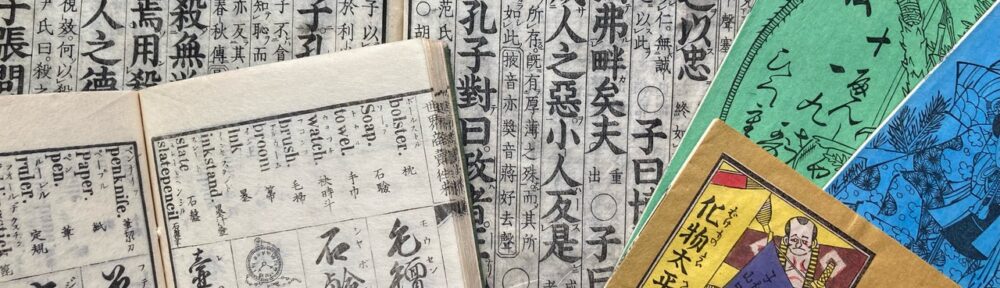

大河ドラマ「べらぼう」の放映を受けて、江戸の「本」について、関心が高まっています。

映像や写真、博物館のガラス越しには見たことのある江戸の本の、実物を見て触ってみるところから始まります。

おお!これが青本。赤本!

これが「論語」こんなのを子どもたちが声に出して呼んでたんだ〜・

商売往来は、英語の勉強もできる。

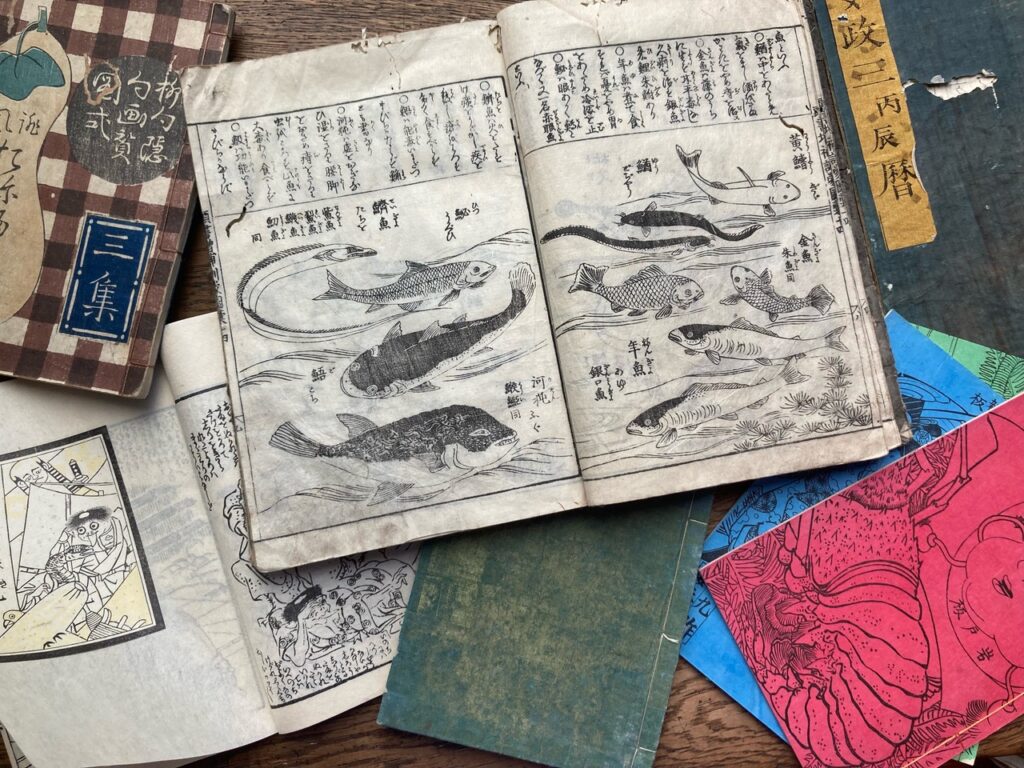

江戸時代の絵入り百科事典、面白い〜。

こんなに繊細な図版を木版で作ったんだ!

これが「伊勢暦」。「俳風柳樽」ってこんな本だったんだ。

おおっ〜。うわあ。とどよめき盛り上がる。。。

おっと、これで終わりにはできません。

今回は「大福帳」などを綴じた「こより」の技を身につけて、

江戸時代に(昭和の初期までは)あった生活の工夫を知ることがテーマ。

さっそく、「こより」が何に使われていたかを知った上で、

いざ実技へ!

意外と両手が思うように動かない。。。それでもなんとか作り上げた「こより」で

可愛い「横張」を作り上げました。

参加者のみなさんが、江戸時代の本や和紙の手触りに目を輝かせてくださったこと、

手を動かしているうちに、亡きお父さんや昔の記憶を思い出してくださったこと、

館長さんやスタッフのみなさんも参加者と一緒に楽しんでくださったこと、嬉しく思いました。

「古書」や「こより」を中心に据えたワークショップはまだ実験的な段階ですが、

今回のワークショップで、いろいろな可能性を感じました。

特に図書館で古書に触れていただく機会を作るのは、本当に有意義だなあと。